|

お店紹介

店主紹介

その他の商品

|

|

|

|

※画像をクリックすると、大きな画像が表示されます。 |

|

|

|

| |

|

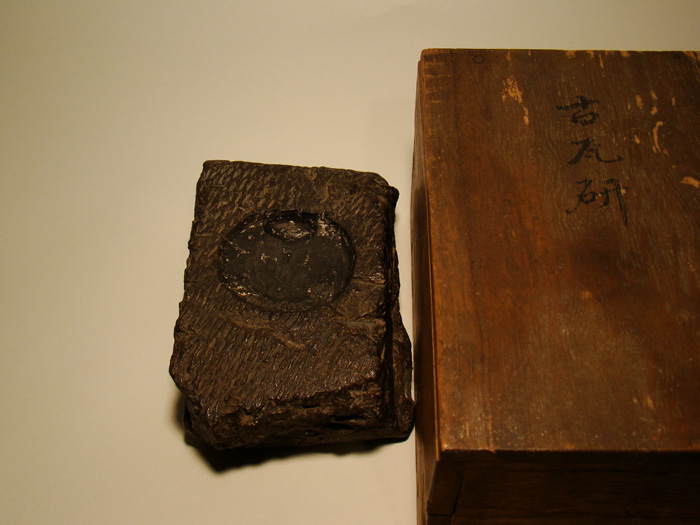

古くから知識人たちのあいだには考古学、博物学的興味が高まり、特に江戸時代後期ごろの文人趣味の流行のときには、発掘された瓦の残欠を加工して硯にすることが、当時の文人の何と云うかスタイリッシュな趣味の良さを表すアイテムだったようです。各地の瓦が硯に加工されていますが、この瓦の生まれを本で探したところ、福岡市南区にある老司瓦窯から発見された瓦が同じものであることがわかりました。ここの瓦は大宰府観世音寺の創建に使用されたことがわかっています。実物を見ても瓦当氾に劣化が見られないので創建瓦であろうと思われます。瓦窯址からの発掘か、観世音寺からの発掘かはわかりませんが、瓦の質感から江戸時代頃に発掘されて硯として愛用されてきたのだと思われます。長いあいだの手擦れで黒光りしています。唐草文と鋸歯文、珠文の組み合わせは藤原京様式を窺わせ、この地の中央とのつながりを感じさせます。古代には大陸の玄関口であった筑紫の地、近くには豊後の宇佐八幡宮があり独特の権力構造があったのかもしれません。いにしえに想いを馳せてこの硯で一文したためてみては?。

長さ13センチ 巾8~8.5センチ 高さ5.8センチ 天平時代8世紀

昭和頃に作られた箱のようですが、パーツが外れていたり鉄釘が打たれていたりして状態は良くはありません。 |

|

|

60,000円

|

|

|